Article 23 - Baaba Maal

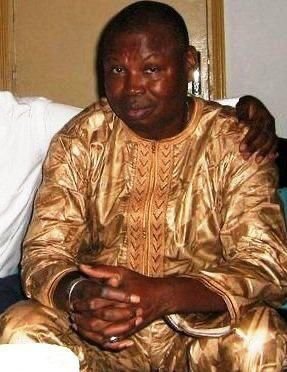

Baaba Maal

Interview de Baaba Maal (25/09/2024).

L’Autel des artistes de Paname a l’honneur et le privilège de vous rencontrer pour une interview.

Cher Baaba Maal, vous jouissez d’une renommée internationale, et je souhaiterai de ce fait ouvrir cet entretien, en revenant quelques années en arrière. Pourriez-vous nous dire comment cette belle histoire a commencé ?

Bonsoir Lamine ; tout a commencé en 1953, à ma naissance, Il faut rappeler que c’est à Podor, une ville culturelle du Nord du Sénégal, que j’ai vu le jour au sein d’un clan de pêcheurs.

Baaba Maal & Lamine Ba

Même si je n’ai pas beaucoup pêché, j’ai grandi sur les berges du fleuve Sénégal et, chaque matin, je regardais les hommes partir dans leurs pirogues à la recherche du poisson et, à admirer le travail de transformation des poissons fraîchement pêchés qu’exécutaient les femmes.

Ma mère nous a communiqué cette grande fierté d’appartenir à ce clan. Les pêcheurs sont, au-delà de leur métier, des gens créatifs et décomplexés, qui aiment la fête et accueillir les autres. Souvent, à Podor, les pêcheurs recevaient leurs amis qui venaient de loin, pour de grands festins qui animaient la ville.

Maman a aussi toujours jalousement entretenu son talent de chanteuse et de compositrice, comme bien d’autres femmes de la région du Fouta. Elle avait le don de créer de petites proses qu’elle adaptait en musique pour raconter son histoire et celle du peuple, notamment pour parler de leurs aspirations, de leurs moments fastes et d’exprimer leur nostalgie pour ceux partis en voyage.

Plusieurs femmes du clan étaient talentueuses et lorsqu’elles se retrouvaient au bord du fleuve lors des journées de lavage/étendage du linge, elles se lançaient dans la composition spontanée et effrénée de chansons qu’elles nous rapportaient ensuite.

C’est dans cet univers que j’ai grandi, toujours bercé par le son, avant même que je ne découvre mes propres talents de chanteur. Je dois encore réexprimer ma fierté d’avoir grandi à Podor, cette ville ouverte à la culture dans toutes ses composantes : musique, danse, etc…

Le pêcheur de naissance que vous êtes, était-il appelé à chanter ? A-t-il été facile pour vous d’embrasser ce métier ?

En effet, chanter était quelque chose de si naturel, que tout le monde à Podor chantait, du muezzin au petit élève de la ville, en passant par les pêcheurs…

Podor, ville au Sénégal. Tous droits réservés

Lors de la cérémonie du Pekan, en l’honneur des esprits du fleuve, tout le monde pouvait le micro pour interpréter un chant ou déclamer un poème à l’adresse de nos protecteurs invisibles. C’était aussi le cas lors des cérémonies de circoncision.

Chez nous, l’activité musicale n’a jamais été réservée à une caste de griots. Tout le monde avait le droit de chanter, à la seule condition de savoir le faire et d’avoir le courage de se tenir au centre du cercle et d’être vu par tous.

On se retrouvait souvent autour d’un haudou, d’un xalam, d’une calebasse ou de tout autre luth traditionnel et on faisait des parties de chant. J’avais un ami qui éprouvait une forte passion pour l’harmonica, Baaba Saar, qui vit actuellement à Richard Toll, il s’était procuré un harmonica et ensemble on reprenait des chansons.

Parallèlement à tout cela, j’étais aussi aux côtés de ma mère, véritable compositrice et amoureuse du spectacle, qui avait une troupe théâtrale. Bien qu’elle n’avait pas vraiment le droit de faire de sa passion un métier, elle la vivait de façon dilettante. J’assistais aux répétions de son groupe et des fois on les sollicitait pour accueillir des personnalités politiques ou coutumières de passage à Podor. Leurs sorties étaient toujours très appréciées et cela ne perturbait en rien leurs vies conjugales et familiales.

Je les voyais répéter ensemble, faire coudre leurs tenues qu’elles appelaient des « déguisements » et préparer leurs spectacles. Très vite, j’ai appris à m’émerveiller devant cette faculté à préparer et à organiser ces évènements, même si d’autres regardaient cela comme une chose simple et évidente, pour moi c’était un art à part entière que je voulais déjà apprendre pour me développer moi aussi.

Vous avez donc appris à organiser, à préparer des spectacles, d’où cette envie et ce besoin de travailler en équipe. Comment avez-vous créé votre premier groupe de musique ? De qui était-il constitué ?

Il y avait à Podor deux instituteurs férus de musique ; l’un d’entre eux était le cousin de Mansour Seck et l’autre vivait tout près de chez moi, un guitariste de grand talent. Chaque soir avec ses cordes, je l’entendais reprendre des chants que j’interprétais avec mes frères et il le faisait fort admirablement.

Tous deux ont été inspirés par des jeunes formés par le musicien et guitariste guinéen Keïta Fodé Barro à Dakar, c’était avant les indépendances, quand il était au Sénégal avec les ballets africains.

J’étais fasciné de les entendre jouer toutes ces mélodies de Podor, mais aussi du Mali et de la Guinée, j’ai très vite perçu un lien de parenté entre ces sons venus de loin et les nôtres.

Il faut dire que Podor a aussi contribué à faire grandir ma curiosité. Je suis peul à 100% certes, mais à Podor, je suis à 20% wolof avec la présence de cette culture dans la ville, à 25% maure, avec les familles mauritaniennes qui étaient dans notre voisinage et à 5% malien avec ces personnes venues de Kayes et de Bamako, ce qui a aidé notre quartier à se développer considérablement.

On allait de cours en cours pour les fêtes de familles, et ainsi, j’ai baigné dans un environnement multiculturel. Il y a certaines langues que j’ai apprises à déclamer naturellement, sans même connaître les sens des mots.

Après mon entrée en 6e, mes parents m’ont inscrit au lycée Charles de Gaulle à Saint-Louis, mais chaque vacance, quand je rentrais à Podor, tous les jeunes aimaient être avec moi, j’avais une surprenante facilité à attirer les autres. Comme ils me suivaient tous, filles comme garçons, je leur ai proposé de former une troupe théâtrale et nous l’avons baptisée Xaware. On avait des talents multiples de chant et de danse, et Baaba Sarr (joueur d’harmonica) était des nôtres !

Plus tard ils deviendront tous instituteurs ou embrasseront d’autres métiers, ce n’était qu’une activité de vacances. Je suis le seul du groupe à avoir choisi d’évoluer sur la voie de l’art.

La troupe a donc existé tout le long de mon cursus secondaire au lycée et m’a permis d’expérimenter toutes les choses apprises auprès de ma mère : réunir les autres, travailler ensemble, créer des chorégraphies, préparer les chœurs, etc…

Tout cela a commencé dès ma première année de lycée, j’avais environ 13 ans. J’avais aussi des amis dans la ville de Saint-Louis avec lesquels on faisait de la musique de temps en temps, je pense notamment à Mamadou Dème que l’on appelait affectueusement Leuk.

J’étais aussi proche de plusieurs troupes théâtrales de ma région, comme le Foyre Fouta, avec lequel on organisait souvent des sorties et même des veillées, on parlait de nos origines et on se partageait des connaissances sur l’histoire de notre peuple.

Avec Leuk et quelques amis, on voulait faire comme Samba Dieye Sall et ces ténors de la chanson peule que l’on voyait venir chez nous. On était fascinés par leurs immenses carrières, mais chaque fois qu’ils revenaient dans le Fouta, ils nous cherchaient et nous proposaient de faire les premières parties de leurs concerts. Nous n’étions que de simples élèves et pour nous c’était des moments incroyables.

À Saint-Louis, il y avait un établissement qui a abattu un travail solide pour notre édification culturelle : le Foyer artistique culturel et littéraire du fleuve, l’appelait-on.

Entre élèves des lycées de la ville, notamment Charles De Gaulle, Peytavin, Ahmed Sall, le Prytanée militaire ou encore le lycée Faidherbe, on se retrouvait tous sur ce lieu pour des activités culturelles.

Il y avait le mouvement des scouts de la région que j’ai intégré et avec lequel j’ai réalisé beaucoup de choses. Ainsi, j’avais déjà, avec mes amis, une belle plateforme pour chanter et nous faire connaître dans notre région, et même à Dakar, la capitale, les gens commençaient déjà à entendre un peu parler de nous.

Mais en ce temps-là, j’étais élève, j’avais beau aimé follement la musique et la vivre à travers toutes les activités dont je vous ai parlé auparavant, ma priorité restait tout de même l’école et cela réconfortait mon père qui a toujours voulu que je mène à bien mon parcours scolaire.

Quand as-tu donc eu le déclic, ce moment décisif où tu devais résolument choisir entre être musicien ou embrasser une autre carrière ?

Le déclic est survenu naturellement…

Je me rappelle que j'ai eu à me battre un jour avec un très grand ami, paix à son âme, il s’appelait Gorgui N’Diaye.

Il m'écoutait très souvent chantonner sur les bancs de la cour de récréation du lycée Charles de Gaulle et un jour il m’a dit, qu’avec mon talent, je finirais certainement par devenir chanteur. Ce jour-là, j’avais pris ses mots comme une vilaine blague et je l’avais attaqué. Je lui ai signifié au cours de notre petite altercation que si nous étions au lycée, c’était pour aspirer à de grandes carrières dans des domaines hautement respectés et que me prédire un avenir de musicien, c’était quelque peu se moquer de mon avenir.

Lycée Charles De Gaulle (LCG) Saint Louis, Sénégal

Quelques années plus tard, il m’a écouté chanter à la Radio Sénégal (ORTS) et il m’a cherché partout pour me rappeler notre altercation du lycée et nous en avons bien rigolé (rires).

Mais, les choses sérieuses ont véritablement commencé avec Mbassou Niang, artiste complet, musicien mais aussi peintre et sculpteur, qui étudiait à l’Institut des arts à Dakar. Il suivait nos sorties durant les vacances à Podor.

Mbassou Niang. Tous droits réservés

L’album Lasli Fouta

À Dakar, il a rejoint le groupe Lasli Fouta et a un jour prédit au sein de sa formation qu’ils auraient deux grands artistes, dont un qui préparait son baccalauréat (moi) et le jeune guitariste Mansour Seck de Podor.

Ils lui ont dit qu’il ne pouvait pas y avoir de meilleurs musiciens que ceux que la troupe comptait déjà et ils n’étaient pas du tout réceptif à l’idée de nous accueillir.

Mais lorsque je suis arrivé à Dakar, Mbassou a organisé une veillée et Mamadou Fall, talentueux guitariste du Lassili Fouta était là. Nous avons enregistré ce moment et ils ont apporté la cassette à Samba Thiam qui travaillait à la radio nationale.

Radio Nationale du Sénégal. Tous droits réservés.

Le média m’a contacté pour m’offrir 2 heures d’enregistrement dans son studio, c’était si fort pour moi que j’ai pris peur et je suis retourné à Podor. Je chantonnais juste pour m’amuser et je ne croyais vraiment pas qu’un jour la radio nationale me solliciterait.

Mais, ils ont été patients et ont attendu mon retour pour me contacter de nouveau et me proposer à nouveau, 3 heures d’enregistrement. Je suis finalement allé et ma première cassette a fait du bruit. Tout le monde voulait me connaître, tant mon titre « Taara » a été favorablement reçu par l’audience nationale. Mon père aussi a aimé le morceau et il m’a donné sa bénédiction, en me disant que si c’était ce genre de musique que je devais faire, il ne s’y opposerait pas.

« Taara » est un grand classique du répertoire ouest-africain que j’ai adapté à ma manière et cela m’a ouvert de nombreuses portes.

Le Lasli Fouta a finalement accepté de me rencontrer et me programmer à certaines de ses sorties. Les gens qui nous écoutaient se demandaient d’où l’on venait, tant notre musique était variée, avec ses accents peuls, mais aussi maliens et guinéens.

En réalité, le groupe était constitué de professionnels provenant de divers secteurs d’activité, mais qui avaient tous une certaine passion pour la musique. On se retrouvait pour chanter mais aussi pour entretenir notre identité culturelle de natifs du Fouta, dans une ville de Dakar où de nombreux peuples se côtoient.

La page Lassili Fouta a duré 4 ans, entre 1974 et 1978, puis, Mansour Seck et moi avons décidé de partir à l’aventure. Nous avons sillonné plus de 300 contrées du Fouta avant de nous diriger vers le Sénégal Occidental. Nous sommes allés jusqu’à Kayes au Mali, mais aussi en Guinée et en Côte d’ivoire, en passant par Sikasso (Mali).

Baaba Maal et Mansour Seck -Photos Tous droits réservés !!!

Baaba Maal et Mansour Seck -Photos Tous droits réservés !!!

Chacune des étapes de ce voyage m’a profondément marquée ; je me souviens encore qu’à Goudiry, dans le Fouta, les femmes nous réveillaient, Mansour et moi, puis on sortait avec nos guitares et elles nous accompagnaient avec leurs calebasses. À leur école, j’ai appris beaucoup de chansons du grande répertoire Yela des peuls, et je leur ai aussi appris quelques-unes de mes compositions.

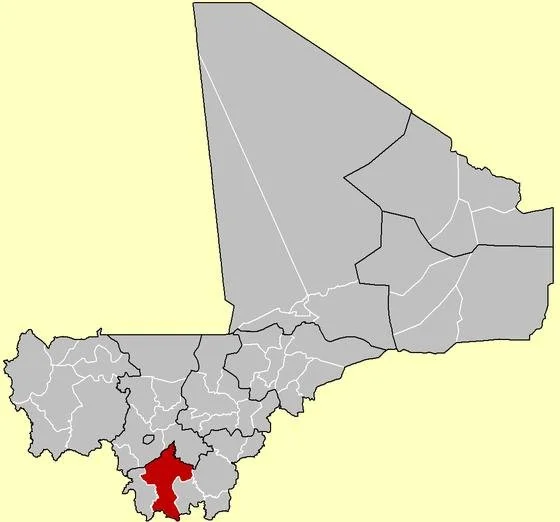

À Bougouni, au Mali, nous avons fait la rencontre fortuite d’un vieil homme dans une dibiterie (lieu de vente de viande braisée) ; il nous a observé attentivement avec nos guitares sur le dos et il nous a demandé de lui prêter un de nos instruments. C’était un chanteur d’exception !

Bougouni - Ville au Mali

Il a interprété 5 morceaux, dont « Fanta » que je reprendrai plus tard. Il nous a ensuite béni en nous disant ces mots : « le chemin sera long mes enfants, mais vous avez mes bénédictions et je vous offre ces 5 chansons ». Nous avons répété ces moreaux en boucle pour ne jamais les oublier…

Je me souviendrai toujours des bienfaits de ce périple riche en sons et en leçons. Nous avons rencontré des musiciens, des griots et même des musicologues, des gens qui nous ont instruit sur le 4e art et sur le rôle des instruments traditionnels comme le xalam, le ngoni, la kora ou encore le tama.

Nous avons aussi appris beaucoup de choses sur la composition des chants traditionnels ; quand une œuvre est adressée à la noblesse par exemple, on l’embellit d’instruments mélodieux en évitant de la surcharger d’éléments percussifs trop bruyants.

Ce voyage a nourri mon inspiration tout au long de ma carrière qui se poursuit encore et il a aussi permis de sceller la grande amitié entre moi et Mansour Seck jusqu’à sa triste disparition cette année.

Mais, malgré toutes ces expériences, je n’étais pas encore totalement décidé à mener une carrière musicale, jusqu’à ce que je décide de me rendre en France avec l’aide d’Amadou Dia.

Quelques temps avant, je fis la connaissance d’Amadou Kane Diallo et d’Aziz Dieng qui me dirent qu’en France, je n’échapperais certainement pas à la musique. Ils m’ont conseillé de m’établir à Paris pour bien m’imprégner de la réalité du showbiz et voir comment les artistes sont encadrés et accompagnés.

Je suis resté là et, au bout de 3 mois, j’ai fait venir Mansour Seck à Paris. Je vis défiler les mois et les années, et j’ai pris goût à apprendre de la scène parisienne. Sans le décès de ma mère survenu après 3 années, je ne serais peut-être pas retourné au Sénégal…

À Paris, je voyais des sommités de la chanson africaine briller ; des gens comme les frères Touré Kunda, Manu Dibango ou encore Salif Keïta, je me disais que je pouvais faire comme-eux. C’est à ce moment-là seulement que le déclic est survenu ; avec l’aide de Kane Diallo, on a enregistré la cassette Jam leli qui a connu un succès fou. Les gens l’achetaient et la copiaient partout au Sénégal, mais aussi en Guinée et en Gambie.

Djam Leelii est un album de Baaba Maal et Mansour Seck, sorti en 1989.

Baaba Maal - photo : ©️ D/R.

Baaba Maal, votre première sortie à Paris a donc été un réel succès ! Quelle a été la suite de l’histoire ?

La suite c’est que Jam leli a continué à tourner en Afrique, à faire son petit bonhomme de chemin sur les médias du contient et pendant ce temps, à Paris, Mansour Seck et moi jouions dans des foyers d’immigrés pour nous faire un peu d’argent ; j’en avais besoin pour payer mes études supérieures de musique au conservatoire qui m’avais été conseillé par Aziz Dieng et mes amis du Boulevard Bonne-Nouvelle à Paris.

Je m’étais inscrit au conservatoire et je garde encore le souvenir de mon professeur de chant, dont j’ai hélas oublié le nom, qui était content de m’avoir comme élève. Il me disait qu’il avait précédemment encadré une sénégalaise au piano, Aminata Fall. Il me faisait des vocalises et cela m’a grandement aidé.

Je jouais assez régulièrement à Paris, au New Morning notamment. Il y avait aussi des étudiants africains plutôt révolutionnaires, qui organisaient des concerts au cœur de la capitale française, motivés par des panafricanistes ou des défenseurs de la cause du peuple noir comme Lamine Savané, Mutabaruka ou encore Quincy Johnson.

Ces rencontres musicales engagées se tenaient souvent à Châtelet - Les halles et j’y jouais avec Mansour. C’étaient de très beaux moments.

Plus tard, je suis rentré au Sénégal et j’ai retrouvé mon ami El Hadj N’Diaye qui avait déjà acquis tout le matériel pour ouvrir le Studio 2000. On n’était pas nombreux à enregistrer chez lui, il y avait Oumar Pene, Ousmane Mohamed Diop et Mama Gaye, avant même que Youssou N’Dour et d’autres artistes ne commencent à s’y rendre.

Studio 2000 Dakar

Photo : Tous droits réservés !!!

Depuis le lycée, El Hadj me disait qu’on devait faire quelque chose pour les musiques peules ; donc, lorsque l’on s’est retrouvé, alors qu’il revenait pour sa part de Suisse et moi de France, nous avons produit la première édition de Wang, avec Mama Gaye, ainsi que l’album Yela.

Je devais retourner à Paris, mais les 2 cassettes ont connu un réel succès. La communauté peule était fière d’avoir un artiste qui a enregistré de la musique moderne et des milliers de personnes étaient désormais intéressées par mon parcours.

El Hadj m’a dit que je n’avais plus grand-chose à faire en France et qu’il était peut-être temps de me consacrer à mon audience locale. Entre 1984 et 1985, j’ai donc créé le groupe Wandama et on a tourné dans le pays.

Mais comme cette formation ne pouvait pas prendre tout le monde, j’ai demandé à El Hadj, la permission d’en créer une autre, avec mes amis Mansour Seck, Barou Sall, Malick Pathé Sow et tous ceux avec qui j’ai grandi. C’est ainsi qu’est né le Daande Lenol en 1985.

Dande Lenol est finalement devenu le groupe numéro 1 dans le vaste univers de la musique pular ! Quelles ont été vos premières œuvres ?

Dande Lenol

Photo : Tous droits réservés !!!

Notre première sortie a été un concert à Podor, chez moi, sur une invitation de l’ONG Ndombax. Ce fut un voyage agréable pour tout le monde et de retour à Dakar, alors que le groupe n’avait pas encore de nom, on l’a baptisé Daande lenol, en référence à un des titres de Jam leli, ce nom signifie la « voix du peuple » et c’est ce que nous voulions être.

Je ne mesurais pas la portée de ce nom en le choisissant mais il a résonné si fort dans la communauté peule qu’il nous a assigné la mission de toujours la servir. C’est pourquoi en 30 ans, après même nos tournées les plus grandes à l’international, nous revenons dans le Fouta pour notre communauté. Les concerts que nous y organisions, nous permettaient de lever des fonds pour soutenir l’éducation, monter des coopératives d’agriculture et d’élevage et alimenter bien de projets sociaux.

On jouait régulièrement au stade Amadou Barry de Dakar et souvent, les amis de la communauté nous invitaient dans leurs localités dont le courant nous faisait parfois défaut. Nous ramenions alors nos groupes électrogènes pour jouer de la musique aux habitants.

Aujourd’hui, tous les musiciens du Daande Lenol sont fiers de l’impact communautaire du groupe. Je tiens d’ailleurs à les remercier ici, parce qu’avec moi, ils ont su s’adapter à deux contextes bien différents.

Ils ont toujours été disponibles pour ces concerts internationaux qui nous menaient, dans d’excellentes conditions, dans les plus grandes villes du monde, mais ils répondent aussi avec joie lorsque l’on doit tourner dans le Fouta dans des conditions « humanitaires ». Ils séjournent volontiers dans les petits logis qu’on leur propose, ils mangent tout ce qu’on leur offre et tissent des amitiés avec les populations. C’est pour moi, un réel bonheur de voir cela.

Baaba Maal, le Daande Lenol est donc né sur une vision communautaire et finalement vous avez atteint une audience plus large, incluant toutes les autres communautés du Sénégal. Comment avez-vous réussi cela ?

À la naissance du groupe, il fallait être très astucieux pour gagner l’estime de notre communauté peule très possessive, mais aussi intéresser le reste du Sénégal.

Notre nom a permis d’engager facilement les nôtres et notre formule musicale avec des compositions en langue peule leur a donné tout le plaisir qu’ils recherchaient.

Les autres communautés du Sénégal, même si elles ne parlent pas notre langue, sont toutes férues de spectacle et nous avons énormément travaillé cet aspect. Passés par des troupes théâtrales pour la plupart, pendant notre enfance, nous avons vraiment le sens du spectacle.

Les groupes à Dakar, ramenaient sur scènes des instruments modernes, mais nous avons pour notre part, proposé quelque chose de différent, un mix d’instruments modernes et traditionnels sur une musique vivante et très festive, et cela a tout de suite intéressé le grand public. C’est ainsi que nous avons réussi à intéresser tout le monde, sans jamais trahir notre peuple.

J’étais très content un jour d’entendre un député sénégalais dire dans l’hémicycle des élus, qu’il fallait au Sénégal, un Baaba Maal sérere, diola ou encore soninké et qu’ainsi, tout le monde serait au même pied d’égalité (rires).

Je dois aussi rappeler que tout cela a été possible grâce au talent des membres du Daande Lenol ; ils ont tous été de bons musiciens, mais surtout de grands artistes. Ensemble nous avons innové et conçu des scenarii et décors uniques pour nos shows.

Quand les gens nous suivent en live aux USA, en Angleterre ou en Australie, nous les embarquons avec nous dans nos spectacles, à la découverte du Sénégal profond. Nous ramenons des éléments qui les font voyager jusque dans nos plus petits villages.

L’un des moments importants de votre ascension sur la scène mondiale a certainement été la signature chez Island Records ; comment est-ce arrivé ?

Il nous a été rapporté qu’un touriste qui se promenait à tout hasard à Banjul, en Gambie, a rencontré des gens qui suivaient jam leli et leur a demandé de lui vendre la cassette. Comme vous pouvez l’imaginer, ils lui ont proposé à prix d’or (rires).

C’est donc ce touriste qui aurait ramené l’œuvre en Angleterre et elle a été entendu par les dirigeants de la maison de production Sterns qui ont contacté Mbassou pour une réédition de la cassette en vinyle.

Chris Blackwell

Photo Tous droits réservés !!!

Le nouveau format a donc circulé et a été écouté par Chris Blackwell, le fondateur d’Island Record, qui a immédiatement voulu signer avec nous ; mais les choses ne se sont pas faites rapidement.

Ils nous ont suivi durant 2 années, sans jamais rien nous proposer, croyant qu’un contrat d’exclusivité nous liait soit à Ruby Graneli notre tourneur, soit à Syllart Record qui a produit Wango et Taara.

Taara › Date de sortie

1 janvier 1990

Quand ils se sont finalement approchés, nous leur avons expliqué que nous n’étions liés à personne et que nous étions ouverts à intégrer toute plateforme pouvant valoriser nos créations. C’est ainsi que le contrat été signé chez Island et pour nous, c’était un nouveau chapitre qui s’ouvrait en Angleterre…

Grâce à leurs branches dans plusieurs pays, nous nous sommes fait une audience aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Afrique du Sud et partout autour du globe.

Island Records a certes sorti Jam leli, mais mon premier album avec eux c’est Baayo. Ils m’ont demandé ce que je voulais faire dès la signature et j’ai évoqué l’idée d’un album acoustique. J’ai ramené le joueur de kora et Mansour m’accompagnait à la guitare. Je voulais graver le fruit de mon aventure entre le Nord du Sénégal, le Mali et la Côte d’Ivoire, sur un disque spécial et ils m’ont accompagné dans cette démarche.

Ce qui mériterait d’être dit ici, c’est qu’Island m’a toujours respecté ; jamais ils ne m’ont imposé quoique ce soit dans ma direction artistique. Je fais vraiment ce que je veux et ils me soutiennent. J’ai souvent ramené une touche électronique sur une ou deux de mes pistes comme « Television », mais c’est toujours venu de moi, par ma curiosité et mon désir de voir ce que ma musique peut donner si on l’habille autrement. Jamais rien ne m’a été imposé.

Après Baayo, Island Records a pris tout son matériel de pointe et ses techniciens les plus jeunes et les plus performants pour les ramener à Podor ; ils sont venus jusque chez moi pour l’enregistrement de Lam Toro.

Lam Toro on Spotify · Album · Baaba Maal · 1992 · 11 songs. ... ©️ 1992 Island Records Ltd. ℗

Ils ont samplé les pilleuses de mil, les chanteurs de Pekan, capturé les bruits de la ville de Podor et bien d’autres éléments sonores, pour enrichir cet album unique, mentionné dans un livre de référence qui cite les 1000 opus à écouter au moins une fois avant sa mort ; Jam leli aussi y figure.

Lam Toro a inspiré le producteur Samuel Emerson, qui a monté Afronkentic Sound qui a fait le tour du monde. Dans cet opus nous avons aussi tendu la main à la Jamaïque avec le morceau « Yélé » avec Macabi et Carles Bradjou à la vidéo. L’œuvre, moderne, a eu une forte audience au Bénin, en Côte d’Ivoire, en Afrique du Sud, au Nigéria ou encore au Kenya…

« African queen » aussi a eu beaucoup d’impact ; ce sont des morceaux qui nous ont permis de nous introduire à l’audience d’Amérique latine, les Caraïbes et à l’Afrique anglophone. Dans la vidéo de « Yélé » on a montré des trucs qui se passaient en Jamaïque, il y avait du rap et tout le monde a aimé.

Y a-t-il des moments forts que vous n’oublierez pas dans votre collaboration avec ce label international qu’est Island Records ?

Je vous ai conté plus haut, l’épisode de leur venue à Podor pour m’enregistrer ; ça a été un très beau souvenir. Sur place, ils ont vu le lien puissant que j’ai avec ma communauté et Chris m’a dit que je devais être la voix de ce peuple-là, sinon celle de toute l’Afrique !

Island Records est une société d'édition musicale fondée en 1959 par Chris Blackwell1. Elle fait partie du groupe Universal Music.

C’est en m’assignant ce sacerdoce de représenter les miens, qu’avec Island, j’ai vécu un des plus beaux moments de ma carrière : rencontrer l’ex-président sud-africain feu Nelson Mandela et recevoir de lui des encouragements…

Un autre moment inoubliable de ma carrière a été de participer grâce à Island, à un show géant devant Tony Blair et la reine d’Angleterre qui avait initié l’événement, là aussi à l’honneur de Mandela.

Ce jour-là, j’étais juste accompagné d’une kora, d’une percussion et de Mamy Kanouté. J’ai joué devant ces personnalités sur une scène qui a vu défiler à la même occasion, des artistes comme Mel B ou encore les Spice Girls…

À la fin du show, Mandela s’est tourné vers moi et il m’a dit qu’il voulait une chanson. C’était pour moi un si grand honneur et jusqu’à aujourd’hui, j’entends encore résonner sa voix avec ces mots.

Il a prodigué des conseils à tous les artistes invités, mais moi unique africain du line-up, je me sentais particulièrement concerné. Il nous a dit que nos voix d’artistes vont bien plus loin que celles de politiciens et que nous devions toujours l’utiliser pour promouvoir la cohésion sociale, la paix et magnifier l’être humain dans sa grandeur.

C’est un conseil si fort, qu’il m’a éclairé tout le long de ma carrière ; je m’en souviens à chaque fois, au moment de prendre des décisions importantes sur mes œuvres et leur contenu.

J’ai aussi rencontré la maman de Bob Marley, avec autour, d’autres artistes d’Afrique comme Oumou Sangaré et Femi Kuti ; elle pleurait encore le départ de son fils quand je lui ai dit que son Bob était toujours vivant à travers son héritage partagé par tous les artistes du monde ; c’était un moment fort en émotion. Ce sont des choses que l’on n’oublie pas et quand on les vit, on sent qu’on a désormais des responsabilités, vis-à-vis des gens que l’on croise et qui croient en nous.

L’un des souvenirs marquants de ma carrière en ce sens, a d’ailleurs été ma rencontre avec feu Toumani Diabaté, c’était lors de mon long périple à travers l’Afrique de l’Ouest. Nous étions jeunes et nous faisions de petites sessions de musique acoustique avec nos guitares et nos koras. Il me ramenait chez lui à la maison et un jour son père m’a fait asseoir, il m’a dit qu’en me regardant, il pouvait croire en la survie de nos musiques traditionnelles. Il aimait mon look traditionnel, notamment mon boubou, mes ceintures et mon sabre ; il m’a encouragé à préserver la passion pour les cultures de mon peuple.

Le père de Toumani était un illustre homme, il a joué pour un artiste que j’ai toujours aimé, Kouyaté Sory Kandia.

Baaba Maal, vous avez évoqué pendant de longues minutes dans cet entretien, votre lien avec le théâtre et, récemment, vous avez connu une consécration mondiale en posant votre voix pour la bande originale du film Black Panther. Votre voix a également résonné dans de nombreux blockbusters. Voulez-vous nous parler de votre lien avec le 7e art ?

Vous faites bien de rappeler, Lamine, que j’ai une longue histoire avec le cinéma. Tout a commencé avec Ousmane Sembène, qui m’a fait intervenir sur son film Guelwaar en 1996.

C’est un homme que je considérais comme un père et quand il m’a appelé, c’est volontiers que je me suis rendu chez lui. Il m’a suggéré de poser ma voix sur sa réalisation, mais je n’avais pas d’expérience dans la musique de film. Je le lui ai signifié, mais il m’a clairement dit « je m’en fous, tu es un artiste, sors ce que tu ressens en voyant les images » (rires).

Je me suis donc rendu chez mon ami Aziz Dieng qui tenait alors le studio Midi Music au quartier Baobab (Dakar). Nous sommes allés sur une formule simple, en acoustique (voix + kora).

Mais quand les sons produits ont été adaptés aux images, j’ai moi-même ressenti quelque chose, un certain émoi…

Je dois avouer que la combinaison son-image est une chose essentielle à mon art ; même quand je suis sur scène et que je chante « Taara », en mon esprit je vois défiler des images. Je vois des mouvements de foule, Cheikh Oumar et ses troupes, je vois la bataille sanglante à Madina et ce sont ces visions qui conditionnent le mouvement de ma voix et mes envolées.

J’ai toujours chanté pour les images et cela explique cette facilité que j’ai à faire de la musique de film. Quand on me sollicite pour une œuvre cinématographique, je me laisse guider par le scenario et les images ; ces éléments me permettent de trouver les mots, les émotions et la voix juste.

J’ai aussi eu une expérience de musique pour jeu-vidéo avec Far Cry ; il m’a été demandé de poser ma voix pure, sans parole pour transcrire des émotions (joie, colère, peur, paix) ; le défi a été si grand que j’ai même failli abandonner. Il fallait par exemple exprimer musicalement de la colère alors que je n’étais fâché. J’ai dû forcer les émotions par moment et c’était une expérience unique.

Toujours dans cette catégorie « musique pour images », l’une de mes expériences marquantes a aussi été ma participation à la bande originale de La chute du faucon noir de Ridley Scott. Quand je suis arrivé dans le grand studio, Ridley n’était pas là et on m’a fait visionner le film mais j’ai renoncé à l’idée de poser ma voix sur l’œuvre tant elle était violente et sanglante.

Mais comme j’étais encore à Los Angeles, Ridley a demandé à ce qu’on me ramène en studio et qu’on me remette les images avec de plus amples explications. Il voulait absolument que je prenne part au projet. J’ai finalement mieux compris ce qu’il attendait de moi.

Le film oppose l’armée américaine à un groupe de résistants somaliens ; il y a donc d’un côté la puissance de la technologie et de l’autre l’intelligence et la détermination. Il était question que je pose ma voix pour traduire l’engagement et la résilience des forces noires et cette perspective-là m’a plus intéressé.

De toutes ces expériences, je pense que le travail sur Black Panther a même été le plus simple à faire, mais c’est une réalisation qui a connu un si grand succès ; il est donc normal que les gens m’associent immédiatement à cette réalisation, quand on parle de Baaba Maal au cinéma. Mais les autres productions que j’ai citées ne sont pas moins valeureuses de mon point de vue.

Baaba Maal, la nouvelle génération de chanteurs sénégalais est créative et particulièrement engagée, c’est aussi le cas au sein de la communauté peule où de nombreux talents naissent. Comment appréciez-vous cela ?

Pour faire simple : je suis content !

Cela me fait plaisir de voir que le patrimoine que nous avons bâti est partagé par la nouvelle génération. Notre œuvre a eu la baraka et c’est tant mieux…

Il m’est arrivé de voir des jeunes artistes reprendre mon morceau « Kalaajo » au Cameroun ou même dans un pays lointain comme l’Inde. Cela fait immensément plaisir de savoir que les jeunes s’intéressent à ce qu’on laisse.

Je suis particulièrement fier des jeunes de la communauté peule qui décident de faire carrière dans la musique. Je veux juste leur rappeler combien il est important de servir la communauté.

Beaucoup adoptent cet art juste pour se faire un nom ou gagner beaucoup d’argent, mais ce serait dommage de se limiter à ça. Il faut apporter quelque chose au peuple, l’instruire, le fédérer…

Je vois des œuvres de jeunes comme Adviser ou encore Paco et je suis vraiment très satisfait de ce qu’ils font. Ils écrivent des textes pleins de sens et certainement, ils favorisent un certain enrichissement culturel de leurs auditeurs.

Les jeunes artistes peuls doivent aussi comprendre que l’industrie musicale est en pleine mutation ; ce n’est plus le temps de Baaba Maal, Salif Keïta, Youssou N’Dour ou Alpha Blondy ; désormais tout se digitalise !

Ils doivent apprendre à trouver les bons circuits pour se promouvoir et populariser leurs œuvres. Avant c’était les Samba diop Sall et Samba Diop Lele, nos devanciers de la période du grand exil ; ils se sont frayés des chemins pour exister dans les médias à Dakar, avec leurs petites émissions et apparition, puis est venue ma génération et on est allé à un autre niveau.

La place est à présent à cette jeunesse et c’est à eux d’inventer leur circuit. Je déplore souvent le fait que les jeunes chanteurs peuls évitent de compétir avec les autres et partager avec eux les grandes scènes de Dakar, comme le grand théâtre ou Daniel Sorano. Ils préfèrent se contenter de jouer dans cadre exclusivement communautaires dans la périphérie de Dakar. Ce n’est pas mauvais en soi, mais ça réduit le rayonnement de leur travail.

Baaba Maal, à l’instar de « Baayo », vos œuvres sont intemporelles et elles sont devenues de grands classiques de la chanson sénégalaise et ouest-africaine. Quel conseil donneriez-vous à la jeune génération, quand on sait que ce qui prime désormais c’est le succès instantané et fugace. Que faire pour s’inscrire dans la durée ?

Nous sommes effectivement à l’ère du buzz et chaque artiste est confronté à un choix désormais ; celui de la célébrité rapide avec les réseaux sociaux et leurs algorithmes ou celui du succès certain que l’on arrache au prix de la patience.

Moi je ne peux que conseiller la patience et le travail acharné pour qui veut s’inscrire dans la durée, écrire de grandes œuvres et être invité dans les plus grands festivals du monde. Ça n’a jamais été chose facile, mais on y arrive avec des heures de répétition et de l’engagement.

Il faut dire qu’il y a chez nous, beaucoup de jeunes qui s’inscrivent dans cette voie, mais ils sont naturellement moins promus que ceux qui font le buzz, mais je les invite à tenir et à poursuivre leurs rêves. Ils ne vont pas tout de suite se faire beaucoup d’argent, mais au bout du parcours, ils seront fiers de ce qu’ils auront accompli.

Pour donner mon exemple, en allant au studio, je n’ai jamais mis en avant mes attentes commerciales. Je ne réfléchis pas en fonction du nombre de gens qui vont acheter ou écouter. Ce qui importe pour moi, c’est la valeur du message que je souhaite véhiculer et la qualité de son habillage musical.

J’ai vu ma mère et ses amies partager naturellement leur passion et c’est sur cette voie que je me suis engagé : le naturel.

Chanter devant un millier de personnes dans un stade ou dans un salon intimiste avec 4 amis, pour moi le bonheur est le même. Je n’ai jamais mis le commercial en avant et tant mieux, parce que chaque fois que j’ai essayé de le faire, ça finit mal…

Les œuvres que j’ai enregistrées le plus naturellement, dans une ambiance bon enfant, sont celles qui ont été les mieux accueillies par le grand public. Avec mes musiciens on faisait souvent des breaks accidentels et d’un commun accord on décidait de les garder pour montrer la spontanéité de nos sessions d’enregistrement ; cela a fait le succès de certains de mes morceaux comme « Delia », « Ngalou » ou encore « Sawadi ».

Vous venez là de citer quelques-unes de vos œuvres à succès. Pouvez-vous nous proposer un top de vos meilleures productions et nous dire en quoi chacun des morceaux choisis vous tient particulièrement à cœur ?

C’est un exercice difficile, tant chacune de mes œuvres me parle. Mais je pourrais déjà évoquer « Baayo » que vous avez-vous-même cité plus haut.

Ça me touche toujours de voir des artistes reprendre cette chanson et pour le comprendre, il faudrait se situer dans le contexte d’écriture de cette œuvre. Je l’ai enregistré après le décès de ma mère, j’étais en France quand elle a rendu l’âme et je n’ai pas assisté à son inhumation, j’en ai été profondément blessé.

« Baayo » c’est la célébration de l’amour entre un fils et sa mère ; j’y rends hommage à celle qui m’a donné vie, mais qui a aussi été ma première conseillère dans ma carrière. Elle se tenait devant les répétitions du Lasili Fouta pour me regarder chanter et les soirs quand on rentrait à la maison, elle reformulait les phrases de mes œuvres en m’expliquant pourquoi il était préférable d’employer une telle expression plutôt qu’une autre.

Mon ami Youssou admire énormément « Baayo » ; c’est une chanson d’amour en l’honneur de maman, il ne faudrait surtout pas l’utiliser pour magnifier un politicien ou quelqu’un d’autre. Il est important que ceux qui le reprennent sachent cela.

Je pourrais ensuite citer « Taara », ce morceau ne pouvait pas échapper à mon top. J’éprouve une si forte sympathie quand je chante El hadj Oumar Foutiyou. C’est un souverain qui a connu la souffrance et qui a peut-être été incompris dans la région peule du Fouta. Ce sont d’ailleurs les Maliens qui l’ont chanté, car il faut le rappeler, « Taara » est un classique du chant malien que j’ai repris.

Je ne suis pas incompris comme il l’a peut-être été, parce que le Fouta me soutient, mais en tant qu’artiste, je sais combien il est difficile de faire adhérer les gens à sa vision et j’imagine ce qu’il a enduré. Quand je le chante, on sent bien la mélancolie dans ma voix. Dans quasiment chacun de mes albums, il y a un hommage à El Hadj Oumar.

Il y a aussi « Dental », une chanson engagée que j’ai écrite en France entre 2 stations de métro alors que je revenais du conservatoire un jour.

C’est une œuvre à forte teneur politique qui repose sur une sorte d’allégorie. J’y assimile les populations d’Afrique à des insectes d’espèces différentes, que les politiques essaient toujours de mettre dans un même sac à l’heure des élections. Le résultat c’est que les communautés mises en sac finissent hélas par se détruire entre elles alors qu’elles partagent la même condition. Dans l’œuvre, je rappelle que c’est la main qui nous met en sac qu’on doit mordre et pas le voisin.

C’est une œuvre qui conscientise et qui appelle l’auditeur à la vigilance en période électorale. C’est aussi mon tout premier morceau moderne, parce que mes productions précédentes étaient toutes traditionnelles.

Pour finir, Baaba Maal, 2024 a été marqué par la triste disparition de celui qui a sans doute été votre meilleur ami et votre compagnon de voyage, je parle du guitariste Mansour Seck. Voulez-vous dire quelque chose en sa mémoire, au nom de votre amitié ?

Je tiens d’abord à remercier Dieu qui nous a permis d’entretenir cette si longue amitié. Ça n’a jamais été facile et bien de circonstances auraient pu nous séparer, mais on a toujours été tenaces. On s’est vraiment aimé et on s’est toujours soutenu.

Le regard de Mansour a toujours été comme un repère pour moi. À chaque fois que je devais faire un choix décisif, il me suffisait de le regarder pour me souvenir de tout ce dont on avait rêvé dans notre jeunesse et de tout ce qu’on avait planifié.

Mansour a été un homme extrêmement doué, fidèle dans son amitié et bienveillant dans ses conseils. Il avait le sens du don de soi pour les siens, il savait vraiment se mettre derrière pour laisser briller les autres.

Ce n’était pas toujours évident avec mon emploi du temps d’être là pour tout le monde, mais il a toujours su me suppléer pour porter assistance à ceux qui nous cherchaient.

Je n’étais pas son seul ami, il en avait bien d’autres mais il a été là pour tout le monde jusqu’au bout.

Il n’a aussi jamais failli aux exigences de sa vie de griot. Je me rappelle lors de la campagne électorale qui a mené au premier sacre de l’ex-président Macky Sall, il a humblement demandé ma permission, sachant mon détachement de la chose politique, pour accueillir son équipe à Podor.

Mansour est resté un bon griot jusque dans son lit d’hôpital ; quand entre amis, on allait le voir, il trouvait toujours un peu de force pour se lever et chanter à notre gloire. On se demandait même s’il était vraiment malade. Voilà un petit résumé de ce qu’il a été et de tout ce qu’il a donné, malgré sa condition de non-voyant. Il restera à jamais en nos cœurs.

C’est avec cette question que l’on clôture traditionnellement les interviews à l’Autel des artistes de Paname ; si Baaba Maal n’était pas musicien, que serait-il devenu ?

Si je n’étais pas musicien, je serais probablement musicien…

Je ne sais vraiment pas ce que j’aurais fait d’autre ; j’aurais peut-être été décorateur de scène pour les artistes, parce que j’aime beaucoup la décoration.

J’aurais pu être également berger car j’aime rassembler, guider et concilier. Mais en définitive, si je n’avais pas été musicien, j’aurais été musicien (rires) !

Interview réalisée par Lamine Ba

Pour en savoir plus :